ブログ

ブログ一覧

気がつけば…

今年こそコツコツとブログを書くつもりが、気がつけば七夕以来書いていませんでした😓

夏期講習会や業務環境の変化に伴う準備で忙しかったのを言い訳とさせていただきます。

今回の夏期講習会はテキストを変えました。自分のマンネリを無くすのと、新たに小2を試験的に講習会授業を導入しました。しっかりと結果に繋げてくれたので、冬期も実施確定です‼️ここまで全員揃って頑張ってくれるなんてことは過去にありません。

業務環境の変化の準備ですが、組織を変更します。詳しくは後日お知らせいたします。それに伴って、本来12月決算なのですが、8月で一旦経理事務を締めなくてはならず、コツコツやってきたものの、最終チェックをしておりました。

今日は国会百年の計の会のオンラインセミナーに参加しました。

松下政経塾の元塾長で現在は志ネットワークを主宰している上甲晃氏が立ち上げた国家百年の計の会。毎年気にはなっていたのですが、今回は初めてオンラインで参加させていただきました。政経塾出身の国会議員には右も左もいるという不思議な塾。

その政経塾は日本が高度成長を遂げた後の1979年、日本がまだ絶頂期にあった頃、このままでは中国に経済的に負けてしまうと危惧した松下幸之助が誰立ち上げたものです。誰もがそんなことを想像できなかった頃でしたが、実際その予感通りになってしまいました。その時に、100年後を見据えた政治家を生まなければ、日本は破綻してしまうと考えたのです。

真の政治家育てたいとの思いで作られた松下政経塾。14年間上甲氏は塾長を務められましたが、着任前のエピソードがまた面白いのです。

上甲氏は松下電器の広報や電子レンジ販売の担当でした。当然、政治家を育てるために入社したわけではありません。上甲氏は政治の世界に興味があったわけでもありません。松下氏から「政経塾をやってみないか?」と誘われた時、「政治家を志したこともなく、素人ですし政治の世界など、全く知りません」と答えたのです。すると松下氏から「素人だからええんや。そして誰にも負けない熱心さがあれば、必ず道は開ける。」そう言われて、奮起したそうです。

熱心に学び、熱心に伝えていって政経塾の基盤ができたのです。今日のセミナーでもありましたが、それぞれの塾生が松下氏との最終選考の面接のエピソードもまた面白かったです。

そして、上甲氏が退社するきっかけとなったのが、本社へ戻るように辞令が出た時、「社命に従わず使命に従います」と蹴ったこと。これがきっかけで、志ネットワークを作ろうと決意したのでした。

松下政経塾が100年を見越した政治家を育てるなら、志ネットワークは100年を見据えた有権者を育てよう。そんな思いから上甲氏は立ち上がったのです。

今日で6年目となる国家百年の計の会ですが、100年をつくっていくのに、参加者が500人に満たないと、その願いは届かないと考え、参加者を募っていました。昨日時点で、会場参加とオンライン参加合わせて498名だったらしいです。実際には団体での申し込みもあったので、到達していたと思いますが、その報を見て、自分は動きました。昨日中の申し込みであれば、オンライン参加は可能とあったので、日付が変わる30分前に申し込みしました。

会の冒頭では、今日の朝の時点で団体を除き、502名の参加と知らせていただき、なんとか貢献できました。

今回の第一部では根室の高校生が北方領土問題に関わる活動をお知らせしてくれ、第二部は会場となった立正高等学校の生徒が政経塾卒業の政治家への鋭い質問を投げかけ、第三部ではその政治家達の志を伺うことができました。

4時間半という長い時間でしたが、あっという間に時間が過ぎました。首長の頃は権限も強く、思い通りに政治を進められたが、国会議員になるとそうはいかないもどかしさを感じつつも、それぞれの議員の想いをひしひしと感じました。

自分はとても小さな教育の世界にいますが、子供達一人一人がしっかりとした志を持って大きく育っていってくれるよう、もっと学ばなければと思わされた時間でした。

また長文になってしまいましたが、最後まで読んでいただき有難うございました。

閉会時に、今回のセミナーのアーカイブが後日観られるそうです。今回参加していない人達にもと勧められましたので、アドレスが届き次第、こちらに載せたいと思います。

七夕

今日は七夕ですね。

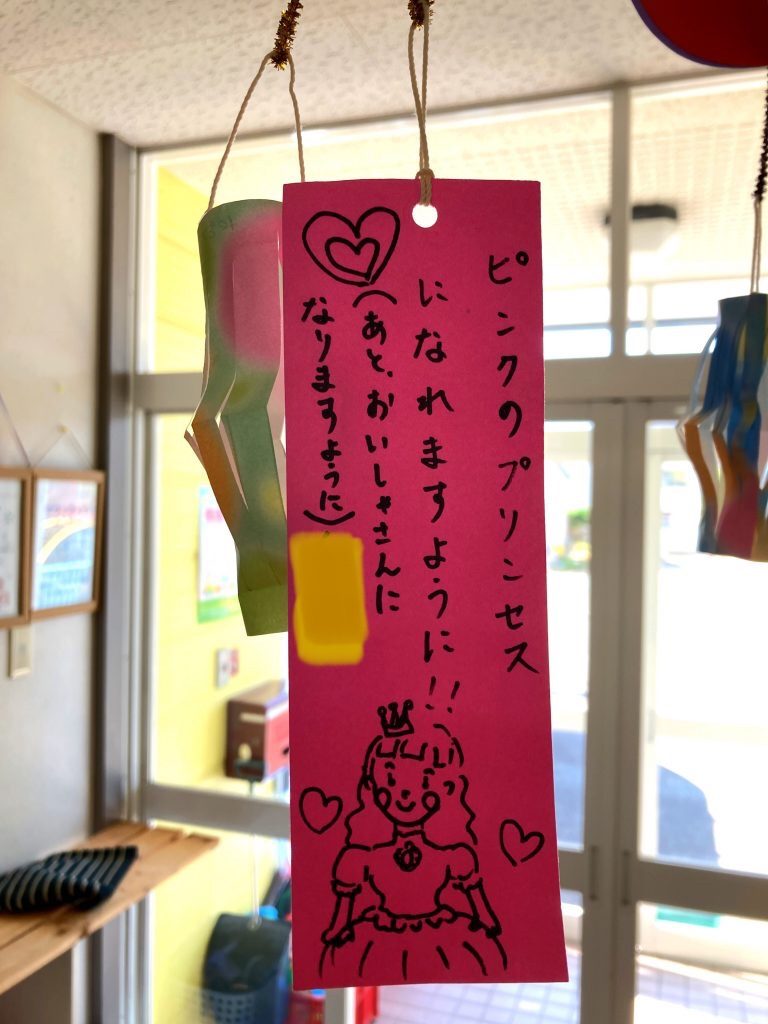

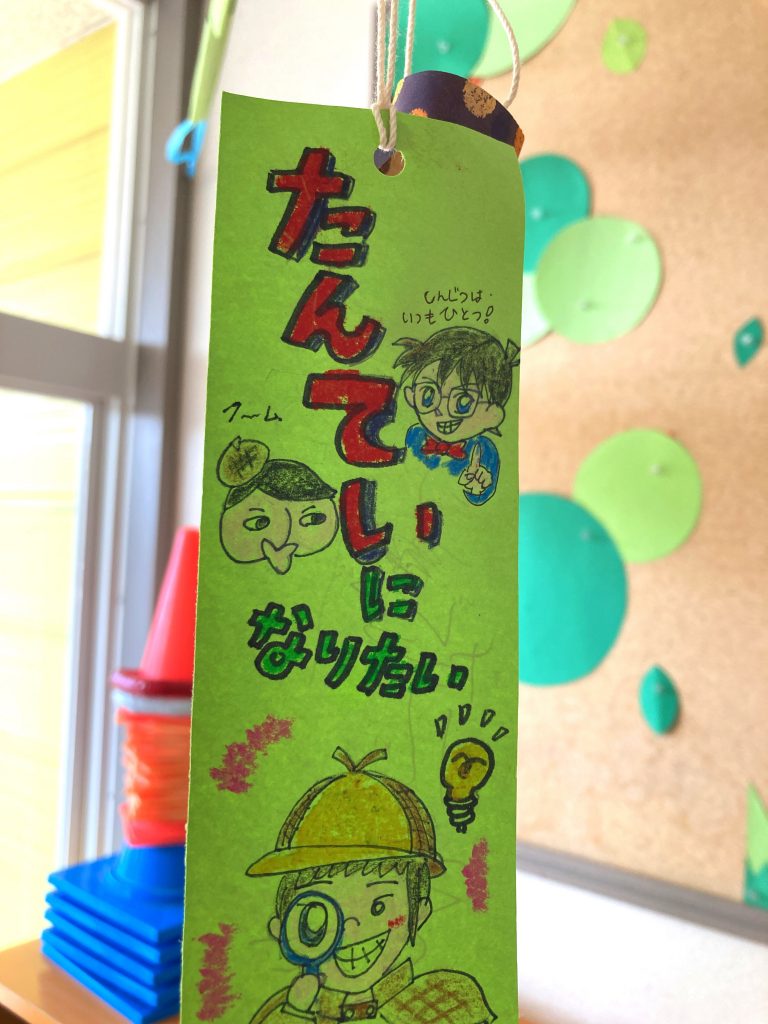

七夕に向けてお家で短冊を書いてきてもらいました。自分で書けなかったご家庭は、保護者に書いていただきました。

走るのが速くなりたい

跳び箱3段跳べるようになりたい

探偵になりたい

ママとずっと一緒に暮らしたい…

小さな短冊に子供達の大きな夢が書かれています。

今年の短冊、何がすごいって絵が凄いです‼️こんな紹介をすると、クリスマスカードや来年以降の短冊がお絵描きコンテストになりかねませんね😅でもそれも面白いかも…

自分は黒板にフリーハンドで描く図は自信ありますが、絵は園児以下のレベルです🥲

ところで…

夢なき者に理想なし、

理想なき者に計画なし、

計画なき者に実行なし、

実行なき者に成功なし。

故に、

夢なき者に成功なし。

この言葉をご存知でしょうか?

この言葉は吉田松陰が遺した言葉です。吉田松陰といえば、処刑される身であっても看守に頼んで本を貸してもらい、その看守からも尊敬され、生き方を説いたと有名な話があります。

今、子供達が抱いている夢をずっと持ち続ける必要はありません。大事なことは常に夢や目標を持ち続けることです。変わっていいんです。そのためにはまず、なりたいもの、なりたいことを決める。それが難しければ、欲しい物を考える。それが夢を持つ習慣になります。

それも一つ二つでなくても構いません。多くてもいいです。大事なことは夢を持つこと。そして、大人の立場でそれを否定しないのが良いですね。ある程度大きくなるまでは。否定されて夢を持たなくなってしまうこともあります。現実的な方向に導いてあげたいという気持ちもわかりますが、まずは夢を、持たせてあげたいものです。

最近の若者

言葉を目にすると、だいたいネガティブなお話が出てきます。もちろん世代間のギャップというのはあります。生まれ育った環境や社会情勢が違うわけですから、当然、世代によって「当たり前」が異なるので、そう感じるのでしょう。

ただ、人の悪いところばかりを気にしていて、良いところを見ようとしていないことから、最近の若者の悪いところが気になるのかもしれません。

最近あった出来事ですが、小学生の送迎中のこと。ある学校で遅れがあり、次の学校の子が待っているだろうなとちょっと気持ちに焦りがある時でした。ある学校前にある、押しボタン式の横断歩道に中学生の女の子が今まさにボタンを押そうとしていました。学校近辺の横断歩道ですから、このタイミングで押されると、間違いなく赤だなと思い減速していると、その女の子はチラッとこちらを見てボタンを押すのを待ってくれていました。

車が通り過ぎるまで押してはいけないことではありませんし、マナーとしても確立されていないことでしょう。自分も歩いている時そういうことがあれば、押し止まりますが、中学生がその行動をとったことに驚きました。

なんだか、心がフワッと軽くなりました。

そして、先週末自宅近くの交差点での出来事。お父さんと小学生らしき女の子が交差点で、自分が運転する車が通り過ぎるのを待っていました。こちら側に一時停止があったので、当然止まって歩行者の横断を待っていましたが、進もうとしませんでした。

手を出し「どうぞ」の合図を出してようやく渡りましたが、お父さんは渡る際に会釈をし、女の子は渡り終えたのを確認のため見ていると、振り返って深々と頭を下げてくれました。

なんだか、こちらが申し訳ない気持ちになってしまいます。一時停止がこちら側にあり、歩行者が渡ろうとしている際には止まらないといけません。ですから当たり前のことをしただけなのですが。

世間でいう若い者というのはもう少し上の世代をさしているかと思います。車を運転していて気づいた素敵な小中学生を観て記しておきたいと思いました。今の小中学生がそういう心持ちをしているのであれば、未来は明るいですね。自分も見習っていきます。

知好楽

之を知る者は之を好む者にしかず。

之を好む者は之を楽しむ者にしかず。

あるものを知っている人よりも、好んで取り組んでいる人の方が達者だけど、楽しんでいる人には敵わない。という意味です。

今から2500年以上前に生まれた孔子が遺した言葉(論語)の一つです。

この言葉から

「楽しくなるまで頑張る」という自分の考えに繋がり、子供達にもよくアドバイスします。

楽しくなるまでというのは、あっという間に到達するものもあれば、時間を要するものもあります。

何度挑戦してもうまくいかない、または結果がすぐに出ない…など心が折れそうになったり、もう辞めたいという気持ちも起きたりします。そこで挫けない心構えというのが、

『できている自分をイメージする」

ことです。

去年の年末に肘、今年春に肩を筋トレで痛めました。独学(Youtube先生)でやっているので、関節に大きな負荷がかかるトレーニングをしてしまっていました。怪我してから、高重量でやってはいけない方法だったとこれまたYoutubeで学びました。

パーソナルでお願いしてやっていればそんな怪我なく、もっと効率よく筋力UPに励んでいるところなのでしょうが、時間がかかっても自分で習得したいと思う性分なのです。

これはスキーも同じでした。

自分でやっていくからこそ、人のせいにはできないですし、そういった経験が教える場面でも生きてきます。

話を戻しまして…

今のところ、今年の4月以降釣りやスキー以外の日は毎日欠かさずジムに行っています。あまり毎日やるのは良くないそうですが、朝早くに目覚めてしまい今日はどこの部位が痛く無いかななんて考えてしまい、ジムに行ってしまいます。

疲労が蓄積すると筋分解が加速するようです。ですから、筋肉の疲労が残っていないところをやったり、痛いところがない時には有酸素のみという日もあります。

今朝は腕と肩が元気…と思いウォーミングアップをすると、肩が痛くない…これほど調子いいのは3月以来です。上半身の種目はしばらくの間、低重量&高回数しかできなかったので、今日は重量を上げてみました。

すると、以前よりも高重量が扱えました‼️痛みある中でも、コツコツとやってきて良かったです。ようやく効果を実感し、初めて筋トレが楽しいと思うことができました。

好きだから毎日のように通っていますが、これからしばらくは楽しさを感じながらできそうです。そう思えるようになってまだ間もないので、まだ身体に変化は出にくいと思いますが、少しずつ変わっていくことでしょう。

若い頃は必要性を感じませんでしたし、少しやっても全然変化がみられなかったので、好きにも楽しむこともできませんでした。ようやくこの年になって、継続する意思が湧きました。怪我に気を付けながら、地道に筋力UPを続けていきます。

今取り組んでいるもの、これから新しいことを始めようとする時には、ぜひ、楽しくなるまで取り組んで欲しいものです‼️

啐啄同時(そったくどうじ)

子供達の一見些細と思われる成長には大きな感動を覚えます。跳び箱を体育で取り入れてから20年ほどになりますが、毎年子供達一人一人が何度も失敗を重ねながらも、見事に跳ぶことができるようになった様子を目にすると、毎回感動の涙が目に浮かぶものです。

先日もありました。サポートすると楽々跳んでいるので次は一人で跳んでごらんと言うと、「怖いからできない」と拒否。絶対できるからと言ってもダメ。一旦その場を離れ、隣の大きい跳び箱の練習をサポートしている時に、先ほど拒否していた子が跳び箱に向かっていって…綺麗に見事に跳んでいました。本当に自信を持てるまで、ずっとサポートしてあげるのが本来やるべきことかもしれませんが、その子にとっては、そのタイミングが良かったのだと思います。

「啐啄同時」鶏の雛が殻から外に出たいと内側から音を出すと同時に親鳥が殻をつつく。その子はそんなことを考えていたわけではありませんが、自分がその場を離れたと同時にやってみようと思ったのでしょう。

私が言った言葉を信じてくれて、さらに自分も信じたことでしょう。その出来事は長い人生のうちの本当に小さな出来事です。ですが、この小さな出来事から、次の大きなものへの第一歩が踏み出しやすくなることでしょう。

たかが跳び箱なのですが、みよし保育園から巣立っていった子供達は、みんな跳び箱のことを覚えているものです。そして、そこで頑張れたから色々なことにも挑戦できる心が備わったと言ってくれる卒園児たちも少なくありません。

跳べるようになるだけではなく、人生に必要なことも知るきっかけになります。

今回は偶然のタイミングだったと思いますが、しっかりとアンテナを張り、子供達が必要とするタイミングに必要な手助けをしていきたいものです。